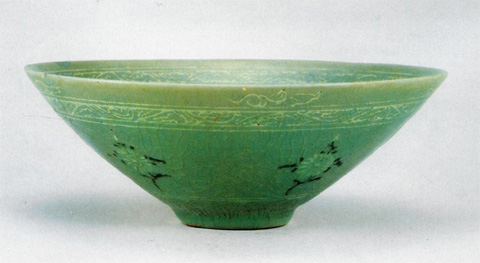

'청자상감 보상당초무늬 다완'(국보 115호·사진)은 상감청자의 기원을 말해주는 기준작으로 이름 높다. 고려청자의 역사는 이 다완을 기준으로 하여 12세기 전반기는 순청자 전성시대, 12세기 후반기는 상감청자 전성시대로 보는 것이 하나의 정설로 생각되어 왔다.

이 다완은 고려 의종 13년(1159)에 세상을 떠난 당대의 문신인 문공유(文公裕)의 지석(誌石)과 함께 전하는 것으로 삿갓을 엎어놓은 듯한 기형에는 긴장미가 있고 문양 구성은 아주 정연하다. 그릇 바깥쪽에는 한 떨기 국화꽃을 흑백 상감으로 5곳에 배치하고, 안쪽에는 화려한 보상당초무늬를 역(逆)상감으로 새겨 넣었다. 유약은 맑고 고르게 씌워져 있어서 색조가 은은하면서 상감 효과가 잘 드러난다.

그런데 이 다완이 과연 문공유의 무덤에서 출토된 것인가에 의심이 생겼다. 이 다완과 문공유 지석은 학술조사에 의한 일괄 발굴유물이 아니라 총독부 박물관이 1926년 12월 9일에 서울의 일본인 고미술상인 이케우치(池內虎吉)에게 마제석검·청동거울·중국자기 등 15점의 유물과 함께 구입한 것임이 확인된 것이다. 따라서 이 다완과 문공유 지석은 별도의 출토 유물일 가능성이 생겼다.

사실 이 다완의 제작 시기에는 불가사의한 면이 있었다. 의종 11년(1157)에 제작된 양이정의 청자기와를 구워낸 사당리 가마터에서도 상감 파편은 발견되지 않았는데 불과 2년 만에 어떻게 이처럼 완벽한 상감청자로 나타날 수 있을까에 대해 많은 궁금증이 있었다. 그리고 유색과 상감기법만으로 본다면 1202년에 죽은 명종의 지릉(智陵)에서 출토된 '청자상감 여지무늬 다완'과 비슷하다고 할 수 있다. 더욱이 최근에 강화도의 고려 왕릉과 태안 앞바다에서 출토된 13세기 순청자와 상감청자들을 보면 이제까지 우리가 생각해 왔던 상감청자의 발생과 전개 과정을 전면적으로 재검토하지 않으면 안 되게 되었다. 그래서 도자사 연구자들은 목하 이 문제를 풀어내려고 골머리를 앓고 있다.

출처:조선일보